来源:中国青年报 供稿:中国青年报 审核:魏楚元 发布时间:2025-04-09 阅读次数:

字号大小

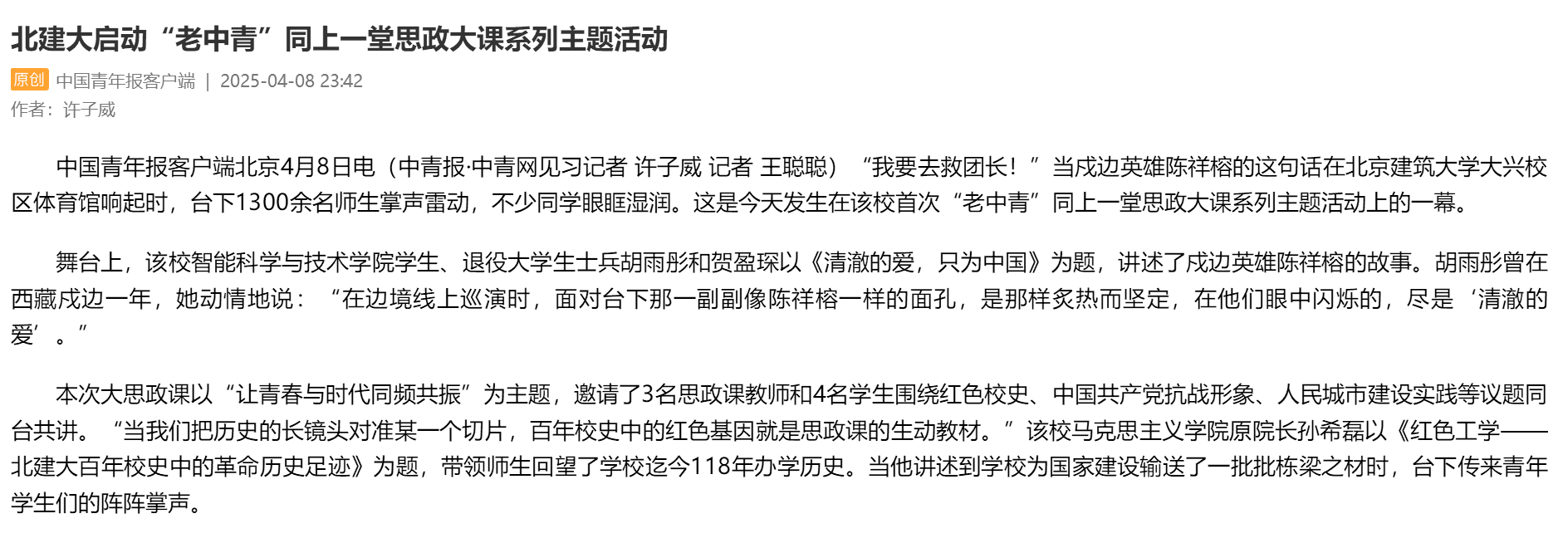

“我要去救团长!”当戍边英雄陈祥榕的这句话在北京建筑大学大兴校区体育馆响起时,台下1300余名师生掌声雷动,不少同学眼眶湿润。这是今天发生在该校首次“老中青”同上一堂思政大课系列主题活动上的一幕。

舞台上,该校智能科学与技术学院学生、退役大学生士兵胡雨彤和贺盈琛以《清澈的爱,只为中国》为题,讲述了戍边英雄陈祥榕的故事。胡雨彤曾在西藏戍边一年,她动情地说:“在边境线上巡演时,面对台下那一副副像陈祥榕一样的面孔,是那样炙热而坚定,在他们眼中闪烁的,尽是‘清澈的爱’。”

本次大思政课以“让青春与时代同频共振”为主题,邀请了3名思政课教师和4名学生围绕红色校史、中国共产党抗战形象、人民城市建设实践等议题同台共讲。“当我们把历史的长镜头对准某一个切片,百年校史中的红色基因就是思政课的生动教材。”该校马克思主义学院原院长孙希磊以《红色工学——北PG电子百年校史中的革命历史足迹》为题,带领师生回望了学校迄今118年办学历史。当他讲述到学校为国家建设输送了一批批栋梁之材时,台下传来青年学生们的阵阵掌声。

授课现场,该校马克思主义学院青年教师万坤利以张桂梅的“燃灯人生”为例,勉励青年学子“向光而行”;该校马克思主义学院青年教师张莹则以《一个人·一个群体·一种信仰——从斯诺的笔尖看中国共产党的抗战形象》为题,剖析了中国共产党在抗日战争中的中流砥柱形象;该校建筑学院研究生王凌玉则从“人民城市,青年何为”角度出发,结合专业实践诠释青年学子在人民城市建设进程中的责任担当。

“从退休教师的厚重历史叙事、青年教师的理论深度解析到学生代表的鲜活青春表达,老中青三代授课人通过代际传递的生动形式,在时空对话中共同呈现了一堂内涵深刻、直击心灵、温暖人心的思政大课。”该校人文与社会科学学院院长、马克思主义学院教授秦红岭点评道,她认为这种突破传统单向讲授模式的思政课,构建了“历史叙事、理论阐释与青春实践”的有机融合,彰显了思政教育的时代价值。

4月8日,北京建筑大学智能科学与技术学院学生胡雨彤、贺盈琛在“老中青”同上一堂思政大课系列主题活动中分享入伍经历。

链接:

https://s.cyol.com/articles/2025-04/08/content_gG5GpRfz.html?gid=YeryXd1Q

编辑:任敏